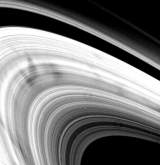

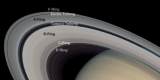

Dieses Ringsystem ist bei näherer Betrachtung fein strukturiert, wobei sich die im 2. Bild links gezeigte Namensgebung für die wichtigsten Strukturen durchgesetzt hat. Die Abmessungen dieser Strukturen zeigt die folgende Tabelle:

+-----------------+---------+--------+---------+ | Struktur | Abstand | Breite | visuell | +-----------------+---------+--------+---------+ | D-Ring | 66.970 | 6.340 | 1,08 " | | C-Ring | 74.510 | 13.330 | 2,26 " | | B-Ring | 91.900 | 27.860 | 4,73 " | | Cassini-Teilung | 119.760 | 4.450 | 0,75 " | | A-Ring | 122.170 | 14.610 | 2,48 " | | Encke-Teilung | 133.570 | 328 | 0,06 " | +-----------------+---------+--------+---------+Die Strukturen sind von innen nach außen sortiert, Abstand (innerer Rand) von der Saturnmitte und Breite in Km, die visuellen Breiten gelten nur während der Saturnopposition und sind in Bogensekunden angegeben.